"تَرويضُ" الصَّدمَة الجَماعِيّة.. بالحِكايَات

يَحمل هذا المقال دعوةً تأَمليّة للتوقّف عِند عتبة العام الجديد، لِفَهم معنى الصمود الفلسطيني بوصفه حركةً دائمةً بين الثّبات والتحوّل. يتناول التحدّي النفسي والاجتماعي الذي تواجهه الهوية الفلسطينية عَبر عدسة التحليل النفسي، مستنِدًا إلى تصوّرات ويلفريد بيون حَول الاحتواء. ويُظهر كيف أنّ التجارب والصّدمات التي لا تَجد حاويةُ تستوعبها تتحوّل إلى أَثقال نفسية واجتماعية تتسرّب إلى الحياة اليومية وتشكِّل أنماطَ العيش الفردية والجمعية.

من هنا، يركّز المقال على ضَرورة بناء فضاءات–حاويات كالكتابة، والتّوثيق، والشَّهادة لتتيح تَحويل المواد الخام الداخلية إلى مَعرفة قابلة للفهم، مؤكّدًا أنّ فعل الاحتواء هو شَكل من أشكال التحرّر، ومَسار لإعادة وضْع التجربة في سياقها الحيّ، بحيث يمكن للذاكرة أن تتكلّم دون أن تُرهَق، وللصدّمة أن تتحوّل من عبء مُعطِّل إلى مَعنى قابل للفهم.

الذاكرة المُحتواة: آليات التّفكير في مواجهة الصَّدمة الجَماعية

مَع حلول العام الجديد، نقف عند عَتبة دخوله متأَرجحين بين حُلمين: حُلم بالغدّ وبالبدايات الجديدة، وحُلم آخر بالأَلم وقَسوَة الأيام القديمة. وهكذا هو الإنسان، كائن يتأَرجح بين الرّغبة والرجاء، جارًّا نفسه وأحلامَه إلى الأَمام، وربّما هذه هي طبيعةُ الوجود في الاستمرار والحَركة. غير أنّ الاستمرار لا يعني التقدّم نحو الأَمام دائمًا؛ فقد تكون الخطوات العائدة أو المُكوث المطوّل أيضًا شكلًا من أَشكال الاستمرار. وكذلك هو الصمود الفلسطيني، حركةٌ بين الثبات والتحوّل، بين التشبّث والتكيّف، حيث يصبح البقاء في حدّ ذاته فعلًا من أفعال المقاومة. فنَحن نكافح بهذا المعنى لنحافظ على ما هو مَوجود فعلًا: ذواتنا، هويّتنا، ومصيرنا المجهول. نصمُد ونبقى رمزًا وجسدًا، متشبّثين بكلّ ما تحمله الكَلمة من معنى وبكلّ ما تحمله الظروف من قسوة. هذا المَعنى من الصمود هو استمرارٌ وبقاء، وأيضًا سيرورة نموّ لشعور داخلي بجُذور أصيلة وأرض مَتينة، حتى لو كان الواقع المحيط بكل هذا واقعًا مُلغِيًا وقامعًا.

في مفارَقَة الزمن، لا يتوقّف العام الجديد إلّا بوصفِه حدثًا رمزيًّا؛ فالزمن نفسه يستمرّ في الجريان. لكن ما عداه يُمكن أن يتوقّف كالذكرى والفكرة والشعور والمعنى. جَميعٌ هذه المُدركات يمكن أن تَحتفظ بعبقها في الوجود والذاكرة، وكلّما أمعنّا النظر فيها ازدادت عمقًا ورسوخًا. وهذا ما يجعل التاريخ حاضرًا رغم اختلاف الروايات؛ ما حَدَث قد حَدَث، وقد يتغيّر مَعنى الحقيقة مع تغيّر موقع الراوي، لكنّ معنى الشعور لا يتغيّر بحضوره وتأثيره. مِن هذا المعنى الفلسفي - الذي يَجمع بين التّجديد والاستمرار، وبين التوقّف والمُكوث - نَفهَم كيف أنّ اختلاف الأيّام وتغيّر شكل المَكان لا يتجاوزان حقيقة الذّات. من هنا، فإن الذّات الفلسطينية، رغم ما تمرّ به من ضيقٍ وأَزمة اعتراف، تظلّ حاضرة بكلّ استطاعتها؛ تتشكّل باستمرار وفق ما يمنحُها وجودًا من جهة، ويوفّر لها كرامةً من جهة أخرى. في هذا المنظور، يحمل الفلسطيني معنى الصمود كشكل من أشكال المقاومة في وجه الإلغاء، واستمرارًا لِعَيش حياة لا يَعتذر فيها عن هويّته.

غَير أنّ هذا الصّمود نفسه قد يتحوّل أحيانًا إلى حالة عصابية؛ يُنجي من الموت تارة، ويُهلك النفس في معترك العيش تارةً أخرى. يصبح الصمود سيفًا ذا حدّين؛ يَمنح القوّة لكنه يَستنزف الطاقة، يَرفع الرأس لكنه يُثقل الكاهل. من هُنا تأتي الحاجة إلى المُكوث عند عتبة الأيام كتوقّف واعٍ يمنع الانتقال السريع الخالي من المعنى. فالتقدّم دون رؤيةٍ أو هدف قد يكون شكلاً آخر من أشكال التّقهقر. أما التوقّف الواعي فهو تخطيط، وإِعادة تموضُع، وتقبّل ناضج للواقع المركّب ولتقييداته أمام هذه الهوية التي تتعرّض دائمًا للضغط والإقصاء.

في قلب هذا التوقّف، يحتاج الفلسطيني—كفرد وكجماعة—إلى شحن نفسه بالعِلم والوعي والإصغاء إلى هويّته، وإلى فَهم احتياجاته النفسية والسياسية والاجتماعية. فالفرد هنا لا يتشكّل بمعزل عن محيطه، بل يستمدّ الكثير من تماسكه من الوعي الجمعي الذي يحمله شعبٌ عاش صَدمة ممتدّة، وتراكمت في داخله خبرات الفَقد والنجاة والتهديد. إنّ معالَجة هذا الإرث لا تكون بالانفصال عنه أو تجاهُله، أو مجرّد الصمود أمامه فقط، بل بقراءَته داخل فَضاء جماعي يُدرك مَعنى الصّدمة المشترَكَة ويمنحُها لغة، فيتحوّل العبء الخاص إلى معرفة عامّة تُسهم في حماية الهُويّة من التآكل.

من هنا، لا بدّ للحديث عن المستقبَل في أيّ خطاب أن يَرتكز بالضرورة على التفاعل الديناميكي بين الأَمَل والخذلان، فهذا التّوتر الجَدَلي هو الذي يشكّل إطارنا المعرفي وموقعنا الوُجودي من العالم. ومن هذا التّوتر ينبثق سؤال جوهري: كيف يمكننا منح التجربة إطارًا استيعابيًا يَسمح بفهمها؟ وكيف يُمكن لهذا الفهم أن يبلور رؤية للمستقبل؟

يذكّرنا ويلفريد بيون (Bion, 1962) بأنّ الإنسان لا يَستَطيع التفكير من دون فهم السّياق الذي يحتويه، وأنّ الأحداث التي تَبقى بلا معنى تتحوّل إلى “عناصر بيتا” (beta-elements) وهي موادّ خام نفسية غير مهضومة ومعلّقة، فيما القصص التي لا تُروى تبقى مبعثرة في الداخل. وعندما لا تجد هذه المواد الخام الحاوية المناسبة (container)، فإنها لا تَختفي، بل تتراكم لتتحوّل إلى أَعراض واضطرابات نفسية على المستوى الفردي.

على المستوى الجَمعي، تتجلّى صدمة الأمّة غير المُحتواة في صورة أعراض نفسية اجتماعية. قد نلحظ هذه الأعراض في سلوكيات المجتمع، بدءًا من الأُسرة وصولًا إلى الجماعة الأكبر، في صور عبثيّة، وتراجع، وعنف، واستهلاك قهري. هذا التّحليل، بالطبع، لا يُفسِّر الظواهر بشكل كامل، لكنّه يتيح فهمها من عدسة التحليل النفسي كآلية دفاعية؛ حيث يمارس الأفراد آليات بدائية كالإزاحة والإسقاط نتيجةً للقمع الممارس ضدّهم.

وكلما تراكمت هذه المركّبات المجتمعية المكبوتة، اتّخذت أشكالًا أكثر تدميرًا كوسيلة تنفيس. وبدون سرديّة صادقة ومُحتواة تصف الحَدَث في سياقه، تظلّ المواد الخام غير المستوعَبَة—على الصعيدين الفردي والجماعي—في حالة صراع داخلي، وتزداد تعقيدًا وتشابكًا، ويصبح إصلاحها أكثر صعوبة، بل وقد تنتقل كإرث نفسي بين الأجيال. وعند غياب هذا السياق، تُختزَل التفسيرات الأقرب لمختلف الظواهر المقلقة في “طبيعة الشعب”، ويُعاد إنتاجها عبر إضفاء الصّفة المرضية (Pathologization) على الجماعة، بما يجرّدها من سياقها الاجتماعي والسياسي. لذا تتجلّى أهمية تشديد بيون على الحاجة إلى “الاحتواء” (containment)، كعملية تتيح تَحويل التّجربة الخام إلى معرفة قابلة للتفكير، وهي عملية لا تقلّ أهمية عن فِعل الاعتراف، والصمود، والتحرّر.

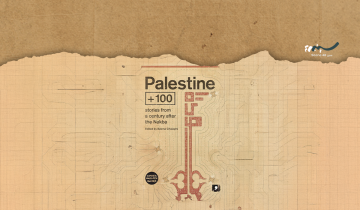

بهذا المفهوم، يصبح التحدّي أَمامَ الفلسطيني اليوم ليس في القدرة على الصمود فقط، بل في القدرة على التّفكير الحرّ، على بناء صورة داخليّة واضحة لما نَعيشه وما نُريده، وعلى التعبير عمّا يتكوّن داخلنا رغم القيود المادية والسياسية. لهذا تحتاج التجربة الفلسطينية إلى فضاءات-حاويات تُتيح سَرد ما لا يُقال عادة والتي تَظهر على شكل كتابات، شهادات، مجموعات حوار، منصّات ثقافية وصحافية، ومبادرات شبابية وفكرية، كلّها أَدوات تساعدنا على تنظيم التجربة وتحويلها إلى رُؤية يمكن البناء عليها.

عندما نملك لغةً نَفهم بها ما نعيشه، يُصبح بإمكاننا تَشكيل المستقبَل بَدَل الارتهان له. وعندما تُروى التجربة ولا تَبقى خامًا، تَستعيد الجَماعة قدرتها على التفكير، لا بوصفه فعلًا فرديًا، بل نشاطًا جمعيًا يُعيد بناء الوعي الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات. ومع الوقت، تتحوّل هذه الفضاءات إلى بنى ضرورية لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل، ليس كخيال منفصل عن الواقع، بل كتفكيرٍ مُقاومٍ يُصرّ على رؤية ما يُلغى بالقوّة.

عند هذه النقطة، يُصبح الحَديث عن المستقبَل الفلسطيني مسؤوليّة معرفيّة تبدأ من قدرتنا على التفكير بما نعيشه، وتَسمية ما يحدث لنا دون خوف. فالمستقبل لا يولَد من الأمنيات، بل من وَعيٍ قادر على قراءة التجربة وتفكيكها، وعلى تَنظيم الفَوضى التي تخلّفها الصدمة والنجاة والبقاء. وكلما امتلك الفلسطينيون لغةً يصفون بها واقعهم، وحاويات يَعرضون فيها قصصهم وأسئلتهم وتحليلاتهم، ازداد حضورُهم في الحكاية، لا بوصفهم موضوعًا لها، بل بوصفهم كتّابها.

العام الجديد، في هذا السّياق، ليس مجرّد انتقال زمني بقدر ما هو فُرصة لإعادة ترتيب موقعنا داخل الواقع. في فَهم ما نحمله من إرث، وما نخشاه وما نرجوه، وما نعتقد أنّه ممكن ضمن هذا العالم المركّب. وهو أيضًا دعوةٌ إلى استعادة فَعل التفكير من يَد الظروف التي تُحاول مصادرته، وإلى ممارسة الحقّ في صياغة رؤية -وإن كانت أوليّة أو هشّة- تَسمح لنا بأن نرى أنفسنا في الغد دون أن نفقد جذورنا في الأمس.

ليس المطلوب أن نَدلِف بإجابات جاهزة، ولا تصوّرات نهائيّة، لكن بِخَلق مساحة مستمرة للتّساؤل: ماذا يعني أن نكون فلسطينيين اليوم؟ وكيف يُمكن للذاكرة أن تتعايش مع الحياة، وللألم أن يَترك مكانًا للعمل، وللهويّة أن تبقى مفتوحة على التطوّر دون أن تُمحى؟ وعندما يتحوّل هذا السؤال من همّ فردي إلى حوار جماعي، تتكوّن معالم مستقبلٍ يُبنى عبر مشارَكة الروايات، وتَثبيت المعنى، وتطوير الفضاءات القادرة على احتواء التجربة وتحويلها إلى معرفة يمكن البناء عليها.

وهكذا، يصبح دخول العام الجديد خطوة متروّية نحو إمكانية لا تُفرض علينا من الخارج، بل نَصنعُها نحن بوعينا وأسئلتنا وجرأتنا على التفكير. هذه الإمكانية تَضَع الإنسان الفلسطيني في مركز الحكاية، وتمنحه الحقّ في أن يَرى مستقبَلَه، لا كظلّ لواقعه، بل كاستمرارٍ واعٍ لوجودٍ يرفض أن يُمحى.

نوّار مصاروة

متخصّصة نفسيّة علاجيّة، تعمل في مجال الصحّة، وتَبحث في موضوعات النّفس والاجتماع.